PMS(月経前症候群)の鍼灸治療 名古屋市中川区高畑の蓬祥鍼灸院

適応疾患

PMS(月経前症候群)の鍼灸治療名古屋市中川区高畑の蓬祥鍼灸院

生理前になるとイライラしたり、胸が張る、食欲が異常に増す、涙が勝手にでてしまう・・・という症状でお悩みではありませんか?

このような症状が生理前にある方はPMS(月経前症候群)という病気かもしれません。

PMSとはどのような病気で、どのような症状があり、PMSの原因は何なのかなどについて鍼灸師が解説していきます。

PMS(月経前症候群)について

生理前になるとちょっとしたことが気になってイライラしてまったり、理由もなく涙が出てしまうという方はPMS(月経前症候群)の可能性があるため、婦人科を受診してみましょう。

PMS(月経前症候群)ってどんな病気?

PMS(月経前症候群)とは生理予定日の約1週間ほど前から数日前から身体的、精神的にあらわれる不快な症状になります。

症状が現れる期間には個人差があるために、早い方では生理予定日の2週間(排卵日)を堺に症状が現れる方もいます。

多くの方のPMSの症状は生理が来ることにより解消されますが、中には生理後の方が症状がきつくなる方もいらっしゃるため、非常に個人差があると言えます。

また、PMS自体は月経のある女性の内、約70%の方が何かしらの症状を抱えていると言われています。

症状の程度も人それぞれではありますが、中には日常生活や仕事にも影響が出てしまうこともある婦人科疾患となります。

PMS(月経前症候群)の症状

PMSには身体的な症状と精神的な症状があります。

- 身体的な症状:肩こり、頭痛、下腹部痛、胸の張り、下痢、便秘、倦怠感、むくみ、肌荒れなど

- 精神的な症状:イライラ、怒りっぽい、抑うつ感、集中力の低下、理由もなく涙が出る、過食など

こういった症状が生理前後に出てくる場合はPMSの可能性があります。

さらに、人格が変わってしまうくらい精神的な症状が強い場合はPMDD(月経前不快気分症候群)の疑いが出てきます。

月経前症候群(PMS)/月経前不快気分障害(PMDD)チェック

PMS(月経前症候群)の原因

PMSは症状の出る時期が排卵日以降になり、生理が来ることにより症状が改善されるため、この時期に分泌量が高まり、生理とともに分泌量が減少する女性ホルモンの急激な変動が関係していると言われています。

女性ホルモンだけが原因で起きるものではありませんが1つの要因にはなると考えられています。

排卵日以降に分泌される黄体ホルモンですが、このホルモンは高温期を維持するためのホルモンですが、それ以外にも体に水分を溜め込みやすくしてしますため、むくみや頭痛、胸の張りなどの症状が出てきます。

また、ストレスによる自律神経の乱れにより脳内のセロトニンの分泌量が低下することにより、気分の落ち込みやイライラ、抑うつ感などの症状が出てきます。

その他には性格的に几帳面であったり、完璧主義者、何かあってもグッととこらえてします方はストレスを溜め込みやすいため、PMSにはなりやすくなります。

PMS(月経前症候群)の治療について

PMSの治療は基本的には婦人科にて薬を使用した対処療法となります。

低用量ピル

PMSの薬物療法としての代表的なものは低用量ピルでの治療になります。

PMSは生理周期に伴って起きる症状になるため、ピルにより生理を止めることにより症状が出ないようにしていきます。

治療効果は多くの方に有効ではありますが、中にはピルの副作用に悩む方もいれば、ピルでは改善できないこともあります。

しかし、婦人科での治療の第一選択としてはピルになります。

抗不安薬、抗うつ剤

PMSの症状がある方全員が処方されるわけではありません。

PMSでも軽度の場合もあれば重度の場合もありますが、抗不安薬や抗うつ剤は精神的な症状が酷い方の場合に処方されることがあります。

漢方薬

漢方薬はここ数年でPMSの治療にも取り入れられている治療法になります。

漢方薬のいいとことはやはり大きな副作用がないことになりますが、漢方薬は東洋医学的な証立て(診断)ができなければ、正しい処方ができません。

そのため、医師がどれだけ東洋医学に精通しているかということも重要になります。

また、婦人科で処方される漢方薬は保険適応にはなりますが、効果を重視するのであれば実費になりますが漢方薬局をお勧めいたします。

PMSに対するセルフケア

まず、自分のPMSの症状がいつから出てくるのかを記録をつけていき、症状が出始める時期からは色々と無理をするのを控えるようにしましょう。

また、食事の際には炭水化物だけの食事は控え、タンパク質、脂質、ビタミンなどバランスよく摂ることを心がけましょう。

軽い運動も日々の生活に取り入れることもおすすめです。

PMS(月経前症候群)に対する鍼灸治療の効果について

PMSの治療に対して鍼灸治療も非常に効果的な治療になります。

鍼灸治療も漢方薬と同じく東洋医学によるものなので、大きな副作用はないため、体には非常に優しい治療法になります。

当院は東洋医学的に体を診ていくことで、PMSを引き起こしている体質を分析して鍼灸施術を行う、オーダーメイド治療になります。

PMSの多くは東洋医学では「肝」という部分の異常が原因となりますので、この部分を治療していくことが多くなります。

また、ツボには「安心作用」のあるツボもあるため、こういったツボも使用して治療を行っていきます。

東洋医学でのPMS(月経前症候群)の考え方

東洋医学でのPMSの考え方としては主に3つのパターンが考えられます。

- 気滞

- 熱

- 気血両虚

気滞というのはストレスによる気の滞りが起きている状態になります。

熱は気滞の状態が長引いたことにより体が熱を持った状態となり、気滞よりも状態が悪いということになり、どちらも生理前に症状が酷いというのが特徴となります。

気血両虚に関しては体に必要なエネルギー不足の状態になっており、生理前よりも生理後の方がPMSの症状が酷いという特徴が出てきます。

東洋医学では問診だけではなく、脈、舌、お腹、ツボの状態などから総合的に一人ひとりの体質を見極めて施術を行っていきます。

また、先ほどPMSでは「肝」の異常というお話をしておりますが、この肝の部分で気滞が起きているのか?熱を持っているのか?エネルギー不足が起きているのか?他の臓器にも影響が出ているのかを見極めていきます。

PMS(月経前症候群)に対する鍼灸治療の症例

36歳女性 PMS

歯科衛生士として働き始めてから徐々にPMSの症状が出てくるようになる。

現在はフリーの歯科衛生士として5件の歯科医と契約して働いている。

PMSの症状は仕事や日常生活に影響が出るほどではないが、昨年1年ほどピルを飲むと、生理が止まるため症状は無かったが、不正出血が起きるようになったためピルを止める。

ピルをやめると再度症状が出てきたため鍼灸で改善を希望され来院。

【PMSの症状】

イライラ、胸の張り、下腹部の張り、過食、便秘、涙もろくなる、気分の落ち込み、むくみ、だるさ、頭がボーっとする、眠気、肌荒れ、頭痛、肩こり、腰痛

※これらの症状は生理が来ると問題なくなり、体がスッキリする

【その他の自覚症状】

疲れやすい、食後の眠気、下痢をしやすい、肩こり、手足・お腹の冷え、トイレが近いなど

- 脈診:沈弦細脈、左は按じて無力

- 舌診:紅舌、舌尖~辺にかけて紅斑あり、微黄苔

- 腹診:臍周囲すべてに圧痛あり、大巨圧痛、胃土、左肺先、脾募、胃土、肝相火右>左、命門に邪

- 気色診:肺赤み、肝胆白抜け、腎・大腸赤み

【弁証】:肝鬱化火証、瘀血によるPMS(月経前症候群)

鍼灸施術は週1回のペースで行っていく。

初回の治療後は体がスッキリし、いつもよりも元気になった感じがあった。

2回目の鍼灸施術を行った4日後に生理が来たが、PMSの症状はとても軽く、生理期間中の下痢も以前よりも減っていた。また、足の冷えも気にならなくなり、温かく感じるようになる。

6回目の鍼灸施術後の際にも現時点でPMSの症状はほとんど感じていないため、以後は月2回のペースに変えてみる。

8回目の時点でもPMSの症状はほとんど出ていないため治療を終了する。

PMS(月経前症候群)の鍼灸治療まとめ

PMS(月経前症候群)は月経のある女性の約70%の方が抱えているとされる婦人科疾患になります。

女性にしかない症状のため男性には理解されにくい部分もあり、さらに日常生活や仕事にも影響が出てしまうこともあります。

PMSの治療は婦人科にてピルの処方が一般的にではありますが、最近では積極的に漢方薬が使用されるようになっております。

薬に頼りたくない方は漢方薬をはじめ、鍼灸という東洋医学を取り入れてみてはいかがでしょうか?

当院は婦人科疾患を得意としておりますので、PMSでお困りの方のお力にもなれるかと思います。

この症状の患者様の声

関連記事

過敏性腸症候群(IBS)の鍼灸治療

Contents 過敏性腸症候群(IBS)について過敏性腸症候群(IBS)ってどんな病気?過敏性腸症候群の症状過敏性腸症候群の原因過敏性腸症候群の治療法食事療法…

不眠症の鍼灸治療

睡眠というのは人間の3大欲求のうちの1つに上げられますが、睡眠障害は本当に辛いものです。 私も20代前半の頃は不眠症といってもいいほどなかなか寝付けず、気がつく…

潰瘍性大腸炎の鍼灸治療

Contents 潰瘍性大腸炎について潰瘍性大腸炎はどのような病気か潰瘍性大腸炎の原因潰瘍性大腸炎の症状潰瘍性大腸炎の治療について病院での潰瘍性大腸炎の治療潰瘍…

高プロラクチン血症の鍼灸治療

蓬祥鍼灸院の長谷川です。 高プロラクチン血症が不妊の原因になる理由が知りたかったり、妊娠できるのかどうか気になっていませんか? 高プロラクチン血症は不妊の原因と…

風邪の鍼灸治療

Contents 風邪について風邪を引く原因風邪の治療について風邪に対しての葛根湯の効果風邪に対する鍼灸治療風邪に対しての鍼灸治療の効果東洋医学での風邪の考え方…

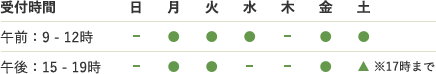

ご予約・お問合わせ

当院は完全予約制です。

施術中、問診中は電話に出られない場合がございます。時間をおいてからおかけ直し頂くか、お問わせフォームまたはLINEにてお願いいたします。

名古屋市 蓬祥鍼灸院の

適応疾患

-

婦人科系疾患

不妊症・更年期障害・生理痛・生理不順・冷え性・子宮内膜症など

-

神経系疾患

うつ病・自律神経失調症・頭痛・めまい・不眠症・神経痛・神経麻痺など

-

皮膚科系疾患

アトピー性皮膚炎・ニキビ・円形脱毛症・湿疹など

-

運動器系疾患

関節炎・リウマチ・肩こり・五十肩・腰痛・坐骨神経痛・腱鞘炎・頸肩腕症候群・捻挫など

-

循環器系疾患

心臓神経症・動脈硬化症・高血圧・動悸・息切れなど

-

呼吸器系疾患

気管支炎・喘息・風邪など

-

消化器系疾患

食欲不振・胃痛・慢性胃炎・潰瘍性大腸炎・逆流性食道炎など

-

眼科系疾患

眼精疲労・緑内障・仮性近視・結膜炎・かすみ眼・飛蚊症など

-

代謝・内分泌系

疾患バセドウ病・糖尿病・痛風・貧血など

-

耳鼻咽喉科系

疾患中耳炎・耳鳴り・難聴・花粉症・アレルギー性鼻炎・メニエール病など

-

泌尿器・

生殖器系疾患膀胱炎・過活動膀胱・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大症など